京都東山「六道の辻」にある六道珍皇寺。古くは風葬地・鳥辺野の入口で、あの世とこの世の境目とされていました。伝説めいた見どころとあわせて、特徴のある御朱印も人気のお寺です。

(2022-08-19 更新)

六道珍皇寺の御朱印

薬師如来の御朱印

御本尊の御朱印です。とくに指定しないときは、こちらの御朱印がいただけます。

醫王殿(医王殿)の御朱印

薬師如来は別名「大医王仏」とも呼ばれ、その仏様をおまつりするお堂が「医王殿」です。

大胆な墨書きが素敵ですね!

限定の御朱印

薬師如来・閻魔大王・小野篁の御朱印です。特別拝観期間に書置きのセットでいただきました。

青地に金文字が美しい。

こちらは六道まいりでいただいた、閻魔大王見開きサイズの御朱印です。

書置きのみかと思っていたら、直書きしてくださいました。

六道珍皇寺では行事のあるときや特別拝観時など、限定で御朱印・御朱印帳が授与されます。たくさんの種類があり、迷うこと必至です!

スケジュールや種類は公式サイトにくわしく記されていますので、事前にチェックをおすすめします。

六道珍皇寺とは どんなお寺?

略縁起によると、六道珍皇寺は平安前期の延暦年間(782~805)の開創。古くは愛宕(おたぎ)寺とも呼ばれました。

開基は奈良の大安寺の住持で弘法大師の師にあたる慶俊とされますが、空海や小野篁などの説もあるそうです。

通常、境内は自由に参拝できますが、堂内の拝観は団体での予約が必要。有名な冥土通いの井戸も、ふだんは遠く格子越しにしか見えません。

御本尊や寺宝などを個人で拝観したいかたは、有料の特別拝観の期間におまいりされるのがいいでしょう。

御朱印やお守りなどの授与品は、勝手口のインターホンを押していただけますよ。

本尊 薬師如来坐像

門をくぐり、正面に見える建物が本堂です。境内右手にもお堂がならんでいます。

いちばん手前にあるのが、御本尊・薬師如来坐像がいらっしゃる薬師堂です。

本尊なのになぜ本堂ではないのだろう?と思いましたが、平安時代作、重要文化財にも指定されている仏像なので、収蔵庫もかねているのかもしれません。

特別拝観の期間中は扉が開いており、間近で見仏できます。

本堂には、また別の薬師如来と日光月光菩薩の三尊像が安置されます。堂内にあがられるときは、あわせてご参拝ください。

弘法大師像と閻魔大王像・小野篁像

つづく閻魔堂には、弘法大師・閻魔大王・小野篁の三像を安置。閻魔大王像は小野篁の作とも伝えられています。

「六道珍皇寺といえば閻魔大王」と思い浮かぶほど、迫力のある表情が印象的です。こちらの像は、オリジナル御朱印帳の表紙にもなっています。

御朱印とともに、おまいりの証にいただくのもいいですね。

授与品のなかでは、閻魔みくじもおすすめ。

怖くてかわいらしい、閻魔大王のおみくじです。

置物型おみくじ好きのわたしは、もちろんいただきました!

小野篁 冥土通いの井戸

「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣舟」

百人一首の歌でも知られる小野篁は、平安時代初期の公卿。文武両道に優れた人物と伝わります。

小野篁については、不思議な伝説も残されています。

そのひとつが、夜は閻魔庁につとめていたという説話。冥土へ通うのに使ったといわれるのが、冥土通いの井戸です。

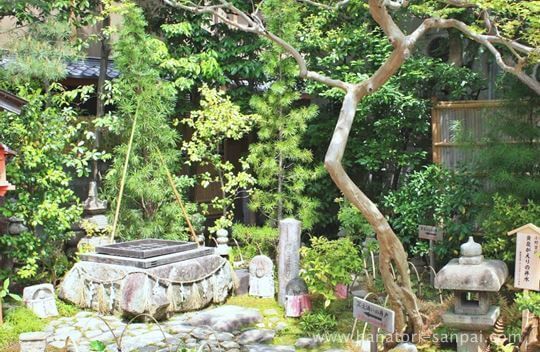

通常は格子越しにしかうかがえませんが、特別拝観の時期により、本堂から井戸のあるお庭に入って見ることができます。

近づけるのはここまで。井戸の底は冥土までつながっているのでしょうか、ちょっとのぞいてみたい気もしますね。

さらに近年、冥土から帰るときに使ったといわれる黄泉がえりの井戸が、お寺の旧境内地より発見されました。行きと帰りは別のルートなんだ…

こちらの井戸は、近づいてのぞきこむこともできました(が、写真撮り忘れました!)

底に水がある普通の井戸でしたが、どことなく神秘的に感じたのは伝説の影響でしょうか。

精霊迎え 六道まいり

六道珍皇寺の重要な行事のひとつに六道まいりがあります。

毎年8月7日から10日までの4日間、先祖の霊・お精霊を迎えにまいる習俗のことをいいます。

この期間の境内はたいへんなにぎわい。

六道まいりの参拝手順です。

お精霊さんの依り代となる高野槇を購入、本堂前で水塔婆に迎える先祖の戒名を書いていただきます。

迎え鐘を撞きます。

タイミングによっては、長い行列ができるそう。日差しをよけるためか、すだれの屋根が設置されていました。

外からは見えませんが、鐘は地下にあるそうです。3回鳴らすのが決まりなのかな?

水塔婆を線香場で浄め、最後に地蔵堂前で水回向を行って納めます。

古くから冥界に近い場所と意識されてきた六道珍皇寺。時代を経ても、受け継がれる信仰の深さを感じます。

あわせて行きたい 近くの寺社めぐり

六道珍皇寺の近くには、空也上人像で有名な六波羅蜜寺があります。

六波羅蜜寺のお隣には、子育地蔵尊のある西福寺。

少し足をのばせば建仁寺や安井金比羅宮など、多くの寺社があり、御朱印もいただけます。

あわせて悪縁切りのおまいりをするのもいいかも?

基本情報

大椿山 六道珍皇寺

所在地:京都府京都市東山区大和大路通四条下ル4丁目小松町595

拝観時間:9:00〜16:00

公式サイト:http://www.rokudou.jp/