京都東山にある六波羅蜜寺。開創は空也上人…といえば、口から小さな阿弥陀仏を吐き出す姿を思い浮かべるかたも多いのではないでしょうか。その有名な像も「令和館」で拝観できます。

(2022-07-01 更新)

六波羅蜜寺の御朱印

西国三十三所の御朱印

通常は西国三十三所の御朱印が授与されます。

御詠歌の御朱印もいただけます。

空也上人の御朱印

新たに空也上人の御朱印がいただけるようになりました。

通常御朱印は300円ですが、こちらのみ500円です。

都七福神の御朱印

京都最古の七福神をめぐる、都七福神・弁財天の御朱印です。

左上の金色の特別印は、巳の日の御縁日限定で授与されるようになりました。

そのほか、六波羅蜜寺は「洛陽三十三所観音霊場」「神仏霊場巡拝の道」の札所でもあるので、御朱印がいただけます。

御朱印場所は、通常は本堂内の授与所。都七福神のみ、境内奥の地蔵堂内の授与所です。

時期により変更されることもありますので、ご注意ください。

六波羅蜜寺とは どんなお寺?

西国の観音菩薩を巡礼する「西国三十三所」第十七番札所の六波羅蜜寺。真言宗智山派の寺院です。

鉄道の最寄りは京阪・清水五条駅。歩いて10分もかからない場所にあります。

参拝は無料。仏像などの文化財が収蔵されている「令和館」もあわせて観るときは、門を入ってすぐ左手にある受付で、先に拝観料を納めます。大人600円・学生500円・小学生400円です。

それではまず、本堂にあがっておまいりましょう。

秘仏本尊・十一面観音立像

六波羅蜜寺は天暦五年(951)、空也上人によって開かれました。

当時、京都は疫病が蔓延していました。空也上人はみずから十一面観音像を刻み、御仏を車に安置して市中を曳きまわり、念仏を唱えて病魔を鎮められたといいます。

『観音霊験記』 出典:国立国会図書館ウェブサイト

本堂内の御厨子には、御本尊の十一面観音立像が安置されます。

国宝指定の仏像ですが、秘仏。通常はお姿を観ることはできません。

こちらは12年に一度、辰年に御開帳とのこと。次回は2024年予定なので、忘れずにおまいりしたいと思います。

扉の閉じた御厨子には、美しい装飾がほどこされています。花や雲、飛天が舞う姿がうかがえるものの、目の悪いわたしには少々見えづらい。

もっとよく見えれば…と思っていたところ、意匠を図案化した御朱印帳を発見しました。心なしか、飛天の表情がゆるめなのが良いですね。

色の種類は、赤・青・黒・金。最近は銀色も追加され、あわせて5種類に。

どの帳面も、あざやかな色合いに箔押しが映えます。

御朱印帳は本堂内の授与所、またお寺の入り口近くにある売店でも受けられますので、おまいりとあわせてどうぞ。

よく当たる? 開運推命おみくじ

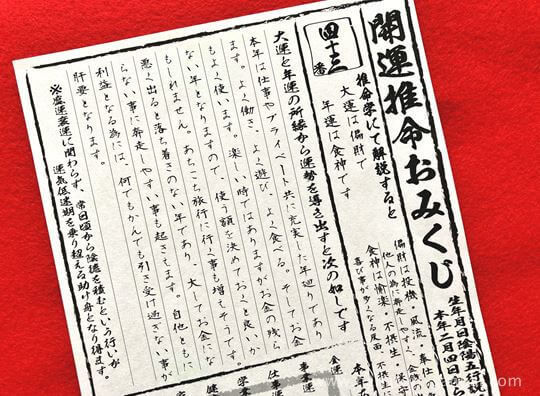

授与所では御朱印のほか、護符やお守りも受けられます。なかでも参拝者に人気なのが、開運推命おみくじです。

おみくじは四柱推命学をもとに、生年月日・性別から一年の運勢を占います。生活の指針として、毎年いただいているかたも多いそう。

かわいい置物おみくじが専門(?)のわたしですが、気になったので引いてみました。

おみくじの引きかた

- 授与所前の台の上に、分厚いファイルが置かれています。

- ファイルをめくり、自分の生年月日・性別の欄にある数字(番号)を調べます。

- 調べた番号を授与所窓口で申し出て、400円を納めます。

- 自分だけでなく、複数人分いただきたいときは、備え付けの用紙に番号を書きましょう。

- 残念ながら、88歳以上・13歳未満のかたは未対応です。

おみくじに書かれるのは、本年2月4日から明年2月3日までの運勢です。

気になる内容は「よく働き、よく遊び、よく食べ、そしてお金もよく使う年」になるとのこと。心してすごしたいと思います!

開運推命おみくじは郵送でも対応されています。くわしくは、公式サイトをごらんください。

おみくじ余談ですが、地蔵堂の授与所には「弁財天」と「牛」の置物型おみくじもあります。

牛みくじは、文子天満宮のものと同じタイプ。境内にある、撫で牛が由来のようです。

平安・鎌倉期の仏像拝観

続いて、令和館にまいります。こちらは最近、新しくつくられた文化財収蔵庫です。

貴重な像が間近で拝観できますので、仏像好きのかたは必見です!

拝観は迎え鐘のある地蔵堂のほうへ進み、さらに左手奥へ行くと入り口があります。

建物は2階建て。入ってすぐのスペースには、お寺の紹介映像が流れています。

令和館いちばんの注目は、やはり空也上人立像でしょうか。鎌倉時代に仏師運慶の四男・康勝によってつくられた像です。

なんといっても、口元から出ている小さな阿弥陀仏が印象的。これは上人が唱えた「南無阿弥陀仏」の念仏が小さな仏となった、という伝承をあらわしています。

「ひとたびも 南無阿弥陀仏という人の 蓮(はちす)の上にのぼらぬはなし」

『拾遺和歌集』

「一度でも念仏を唱えたひとはかならず極楽往生する」

念仏の祖といわれる空也上人の教え、生きざまが伝わってくるようです。

空也上人立像とならんで安置されるのは、平清盛坐像と伝わる僧形像。こちらも歴史が好きなかたは、見覚えがある像ではないでしょうか。

お経を持つ姿からは、傲慢な清盛のイメージとは違った気品を感じます。

「夢見地蔵」と呼ばれる地蔵菩薩坐像は運慶の作。整ったお顔も、法衣の表現もすばらしい。

ぐっと正面を見据える運慶・湛慶父子の坐像。仏師自身が像とされるのはめずらしいですよね。かつてお寺の境内にあった十輪院の本尊両脇に安置されていたものと伝わります。

定朝作「鬘掛地蔵」地蔵菩薩立像は左手に頭髪を持ち、まっすぐと立つ姿勢が美しい。

ほかにも閻魔大王像や薬師如来坐像など、バラエティに富んだ重要文化財がずらりとならびます。

それほど広い施設ではありませんが、密度が濃い…! ふだん仏像に縁のないかたも、きっと楽しめるはずです。

都七福神 弁財天

濃い仏像にもまれたあとは、本堂むかって左手にある弁財天堂へ。

都七福神のひとつ、六波羅弁財天は崇徳天皇の夢告により、つくられたのがはじまりだそう。現在は芸能の神、また金運・財運の神として信仰されます。

実は六波羅蜜寺にはご利益のある弁財天がもうひとかた、いらっしゃいます。

それは銭洗い弁財天。地蔵堂内にまつられます。

像の前に置いてあるざるにお金を入れ、柄杓の水を三回にわけてかけて清めると、金運のご利益があるとか。

お金が関係すると、いつも以上に真剣になってしまうのはなぜなのか…

わたしだけではありませんよね?

あわせて行きたい 近くの寺社めぐり

六波羅蜜寺のすぐ北側には、子育地蔵尊・西福寺があります。

また六道珍皇寺や建仁寺、安井金比羅宮などの寺社も近く、御朱印もいただけます。

基本情報

補陀洛山 六波羅蜜寺

所在地:京都府京都市東山区五条通大和大路上ル東

拝観時間:8:00~17:00(宝物館:8:30~16:45)

公式サイト:https://rokuhara.or.jp/