大阪の堺市に鎮座する萩原神社。通称「萩原天神」では、梅花祭にあわせて木うそが頒布されます。大きさ・形もさまざま、個性豊かな木彫りの授与品をいただきました。

(2023-02-07 更新)

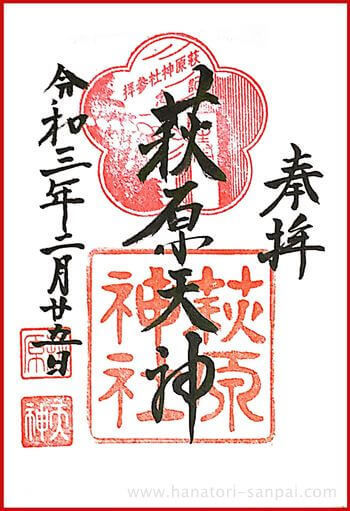

萩原神社の御朱印

通常の御朱印

拝殿の左側にある授与所でいただきました。

以前うかがったときは人がいらっしゃらなかったので、正面参道右手にあるもうひとつの授与所のベルを鳴らしてお願いしました。

梅の形をした参拝印は、表参道入口の石柱としめ縄がデザインされています。この石柱は昭和天皇ご成婚記念に建てられたそう。

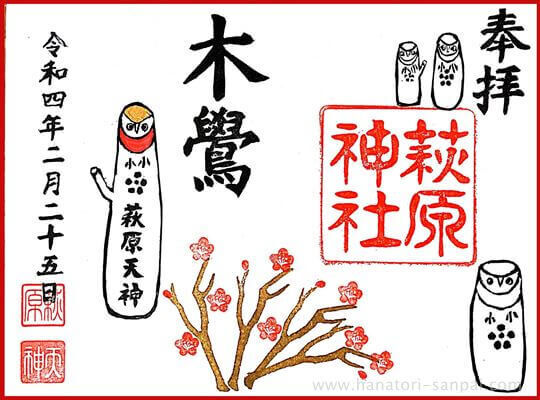

限定の御朱印

令和四年(2022)梅花祭でいただいた御朱印。このときは通常の御朱印はなく、書置きの限定御朱印のみの授与でした。

萩原神社とは どんな神社?

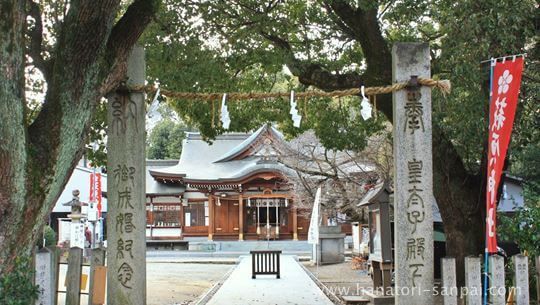

萩原神社、またの呼び名を萩原天神。大阪から和歌山・高野山へつながる南海電鉄高野線の駅名にもなっています。略して「はぎてん」。

電車を降りて西側を見ると、すぐ鳥居が見えます。駅近なので、方向音痴のかたでも安心ですね。

参道の両脇には梅の花が咲き、ほのかによい香り。

参拝は2月25日、菅原道真公が一生を終えられた日。萩原神社では、この御縁日に梅花祭が執り行われます。

はじまりの天神信仰

萩原神社の主祭神は、菅原道真公と天穂日命(あめのほひのみこと)。

奈良時代、この地には僧・行基の開基と伝わる「萩原寺」があり、古くから信仰を集める場所でした。

神社創建の年代はくわしくはわからないそうですが、天穂日命、天櫛玉命(あめのくしたまのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の三柱をまつり、「萩原山日置天神」と称したのがはじまりと伝わります。

昔の人々は雨を降らす雷を天神として崇めていました。この農耕神としての信仰が、もともとのかたちとしてあったようです。

社伝によると天徳三年(959)、菅原道真公を末社にまつります。これが萩原天神の信仰のはじまりといいます。

菅原道真公とともにまつられる天穂日命は、埴輪や土師器の制作に携わった土師氏の祖神。道真公は土師氏の子孫にあたります。

神使いの鷽(ウソ)

現在の社殿は平成三年(1991)に造られたものとのこと。本殿拝殿一体型の権現造です。

境内は開放感があり、梅や花壇の草花も美しい。

この日は気候もよく、梅の花も見頃。

午後の参拝で混み合うことはありませんでしたが、絶え間なくおまいりのかたが来られます。

拝殿前には大きな木彫りの鷽が。くちばしがハートマークのようでかわいいですね。

鷽鳥は天神・菅原道真公の使いといわれます。

野鳥のウソは、スズメよりちょっと大きいぐらいのサイズです。灰色の体、黒色の頭・翼・尾、オスはくちばし下からほっぺたの橙赤色が目立ちます。

口笛のような鳴き声をすることから、口笛を意味する古語「うそ」にちなんで名付けられました。

(かくれバードウォッチャーのわたし、さらりと撮影写真を貼り付けたかったのですが、まだお目にかかったことがないのでフリー画像です。かわいいのう…)

天神様の神使いとされる理由は諸説ありますが、「太宰府で道真公が蜂の大群に襲われたとき、ウソの群れがあらわれて救った」という話が伝わります。

「ウソ」という呼び名が「噓」に通じることから、天満宮・天神社では災厄を噓に替えて福を招く、鷽替え神事が行われるところがあります。

神事は神社によって、日にちや形式もさまざま。たとえば太宰府天満宮では、毎年1月7日に木彫りの鷽・木うそを参拝者同士で交換し、取り替えます。

日にちを決めて、木うそを頒布する神社も多くあります。木うその大きさや形が、場所によって違うのも、魅力のひとつです。

あす25日の梅花祭(木うそ授与祭)の準備が整いました。

— 萩原神社(萩原天神) (@HagiwaraShrine) February 24, 2022

皆様のお詣りを心よりお待ち申し上げております。

梅花祭:午前8時半(今年は神職のみで執り行います)

木うそ授与:午前9時~午後7時

※お車でお越しの方は境内の駐車場をご利用ください。

※26日以降は午前9時~午後5時まで授与しています。 pic.twitter.com/agejYFdEjD

萩原神社では梅花祭の2月25日より、木うそが授与されます。

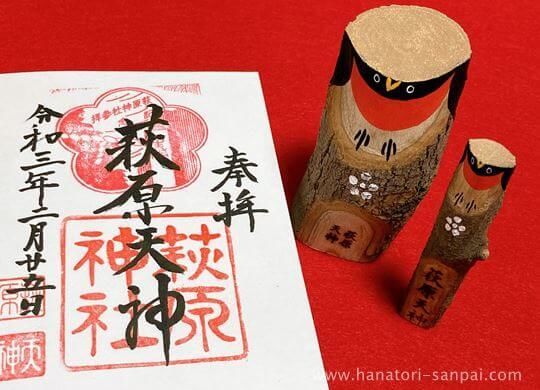

木うそは平成三十年(2018)の台風で被災した、境内の御神木を用いてつくられました。大きさは小サイズから特大サイズまであり。自然の木の形を生かした、個性ある形が特徴です。

なかには枝分かれして、複数の鷽がいる木うそも。どれもちゃんと立つのがすばらしい。頭は金色、下側にはその年の干支が記されており、見えないところまでていねいな仕上げです。

他の参拝者にかたと「どれにしようか迷う~」と言葉をかわしながら、今回は中サイズの木うそをいただきました。わたしは毎年ひとつずつ、サイズを変えていただいて楽しんでいます。

いつか特大のものをお迎えしたいですね!

梅が咲いている時期は、開運厄除け護符もいただけます。

コロナ禍のいまは疫病退散・アマビエ護符や蘇民将来お守りもあり。こちらは限定数ですが、通年いただけるようです。

余談ですが当日の午前中は、木うそを求めるかたでたいへんな行列とのこと。わたしのようにサイズなど希望がとくにないかたは、午後に参拝されるのがおすすめです。

また残りの数量にもよると思いますが、梅花祭以降もいただけますよ。

境内社や梅園も

本殿左手には、結婚式などにつかわれる参集殿。並びには稲荷社・荒神・戎神社が鎮座します。

さらに奥には梅園が広がっています。

木との距離も近く、白・ピンクの花の重なりがきれい。

本殿右手側には、旧本殿が保存されています。約350年前のもので、損傷はありますが桃山様式の造りを残します。

また奥には塞の神(道祖神)がまつられます。

あわせて行きたい 沿線の寺社めぐり

萩原天神駅より南方面にある金剛駅。最寄りの狭山神社にはふたつの式内社が鎮座します。

また北方面にある住吉東駅は摂津国一之宮・住吉大社も近く、歩いて行ける距離にあります。

基本情報

萩原神社(萩原天神)

所在地:大阪府堺市東区日置荘原寺町75-1

拝観時間:不明

公式サイト:http://www.hagi10.sakura.ne.jp/