河内国の三水分(みくまり)社のひとつとして信仰された錦織神社。特徴のある本殿は錦織造と呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。

(2023-04-10 更新)

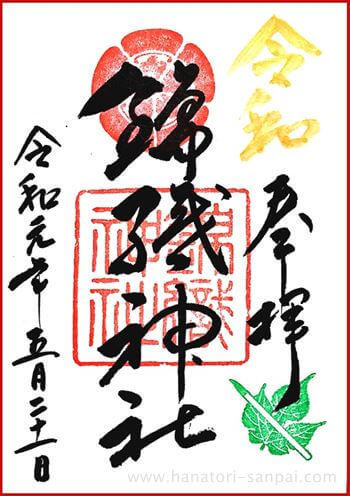

錦織神社の御朱印

通常の御朱印

令和の金文字は、改元のあった令和元年5月限定。ねらっていたわけではありませんが、参拝の良い記念になりました。

授与所の情報

拝殿に入って左側にある社務所の窓口で、御朱印がいただけます。

錦織神社とは どんな神社?

御祭神:建速素戔嗚命(たけはやすさのおのみこと)、品陀別命(ほんだわけのみこと)、菅原道真公

創建年代は不明ですが、本殿修理の際に藤原時代の瓦が出土したことから、平安中期ごろと推定されています。

この地域は百済からの渡来人たちが住んでいたところで、朝廷へ献上する錦を織っていたことが「錦織」の地名の由来といわれます。

神社は大和川支流の石川に近い場所にあり、古くから河内国の三水分社のひとつとして広く信仰。

気になる「錦織」の読みかたは、「にしこおり」が地元では一般的のようです。

ここが良き! 錦織神社のおすすめの見どころ

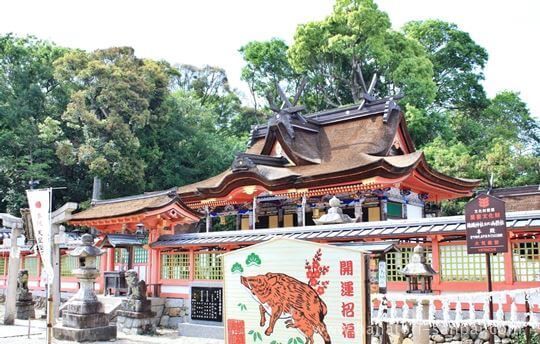

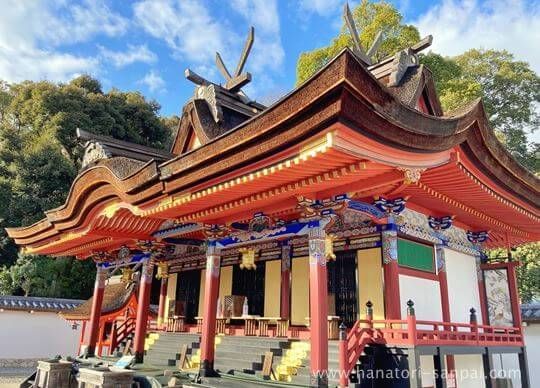

彩色も鮮やか! 特徴のある本殿を拝観しよう

近年、境内が整備され、一の鳥居の奥に新しい鳥居が建てられました。

木が生い茂るなかを真っすぐに続く参道は、かつて流鏑馬が行われていたそう。

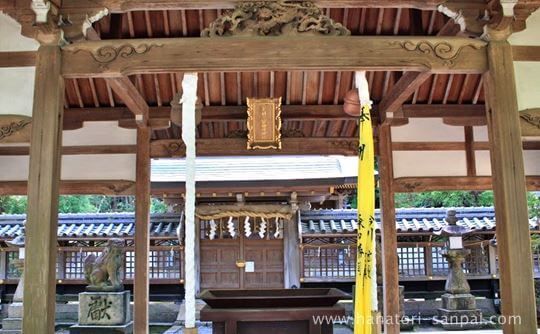

小さな橋を渡ると、右に手水舎。正面に見える建物が拝殿です。

ここを通りぬけ、本殿に参拝します。

本殿は錦織造と呼ばれ、日光東照宮拝殿にも取り入れられた様式といわれます。室町時代に建てられ、国の重要文化財に指定されています。

入母屋造に三間の向拝。屋根は丸みを帯びた唐破風の上に、三角形の千鳥破風をのせた重厚な形状です。

柱には雲や波模様が漆塗りされ、美しさにこだわりが感じられます。

本殿の両脇には、摂社の春日社と天神社。本殿にみとれて、いつも写真を撮り忘れてしまうのですが、こちらも重要文化財に指定されます。

通常、鈴緒のある正面の扉は閉じられていますが、左右の戸口から本殿の近くに入れます。

以前、戸口が閉まっていたときも、社務所で許可をいただけましたので、ぜひ近くで拝観してください。

あわせて行きたい 近くの寺社めぐり

同じ富田林市内に、美具久留御魂神社が鎮座します。

河内国の三水分社として、錦織神社、建水分神社(千早赤坂村)とともに信仰されました。

御朱印もいただけますので、あわせての参拝もおすすめです。

錦織神社→美具久留御魂神社

錦織神社の基本情報

所在地:大阪府富田林市宮甲田町9-46

拝観時間:不明

駐車場:あり

公式サイト:なし

実際に参拝した日(2019-05-21)の情報をもとに、記事を作成しています。定期的に情報を確認し更新していますが、最新情報と異なる場合があります。